明治20年代、美嚢郡久留美村平田(現三木市平田)に初めてナイフが製造されるようになり、村上氏及び永尾駒太郎(初代)がその製造に着手した最初の人たちだった。

当時ナイフ製造は、まったくの手造りで刃部は鋼を地金に割り込み、十分鍛錬して製造したもので、鞘は真鍮及び黒染された鉄メッキを用いた。

鞘(さや)には様々な彫刻(人物・馬・花鳥・風景など)を施していました。一人の職人が一日に製造することのできる本数はせいぜい5~8挺程度だったという。

金物の街三木(金物資料館)

羽柴秀吉(豊臣秀吉)の三木城攻めで荒廃した三木に生まれた鍛冶屋の伝統技術が今も受け継がれている兵庫県三木市。

三木金物の歴史や展示を行っている金物資料館にはすでに途絶えた『肥後守』も展示されています。

道の駅みき(金物展示即売館)

国道175線にある『道の駅みき』内の『金物展示即売館』にて肥後守他かね駒製品をお買い求めいただけます。お近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。

明治27年ごろ金物問屋『重松太三郎氏』が鹿児島から持ち帰ったナイフ※ を元に、携帯できるよう「チキリ(尾)」をつけて刃と柄を折りたためる構造を考案したと言われています。

当時取引先の多くが九州南部(主に熊本)だったことから製品名を『肥後守ナイフ』として販売したところ、現地で好評を得て販売数が大幅に増加しました。

刃は当時より両刃(V字断面の刃)だったと言うのが定説です。(この点は片刃の切り出しとは異なります)

刃体の形状も少しずつ変わってきました。初めは切っ先のとがった鋭利な形状(笹刃)から四角になりました。また柄も縦曲げと横曲げがありました。(現在では縦曲げは定番製品では製造していません。)

明治44年に神戸市で開催された「神戸第一回貿易生産共進会」で、後の大正天皇が展示されていた肥後守を大変気に入り御買い上げになったことで肥後守ナイフの名声がより広まったと伝えられています。

※ 重松太三郎氏が九州(鹿児島・熊本)より持ち帰った2本の刃物は『刀子(とうす)』『小柄(こづか)』のような刃物だったと伝えられています。

とうす【刀子】古い形状の切り出し、万能小刀。

こづか【小柄】わきざしのさやの外側にさし添える小刀。

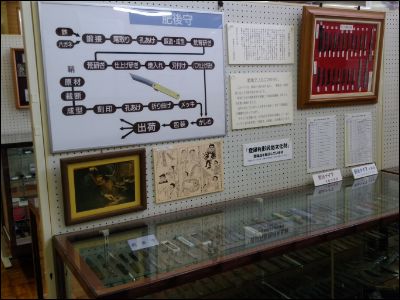

播州特産金物発達史

昭和3年(1928年)に出版された『播州特産金物発達史』に肥後守が紹介されています。

戦前の本ですが、大切に保管されてきました。

明治32年に「肥後守ナイフ組合」が設立され、最盛期には登録製造業者40軒、肥後守ナイフの製造に従事する者が200名を数える大きな産業となりました。

しかし各地で肥後守を模造した粗悪品が多く造られるようになり、様々なトラブルが発生したため、明治43年「肥後守」の名称を商標登録し、これ以後「肥後守」は三木洋刀製造業者組合の組合員だけが使用することができる名称となりました。

その後、時代の流れでカッターや電動鉛筆削りの登場、また昭和30年代に刃物追放運動が起こり、製造と販売に大きな打撃を受けました。

転職、廃業する業者が後を絶たず、現在では『肥後守』の商標を使用できるのは永尾かね駒製作所のみをなっています。